密集的PPP政策吹响号角

中共十八届三中全会提出:“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营。”2014年4月23日,国务院常务会议决定在基础设施等领域首批推出80个项目,面向社会公开招标,鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。9月26日,国务院出台《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014] 43号) ,引起广泛关注,成为关乎地方政府举债偿债以及上万家地方政府融资平台的发展和命运的重大政策性文件。

9月26日,财政部下发《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金[2014]76号),成为财政部推广PPP 以来所颁布的第一份正式文件。11月29日,财政部又印发《政府和社会资本合作模式操作指南(试行)》,进一步明确了政府和社会资本合作项目实施质量,规范项目识别、准备、采购、执行、移交各环节操作流程。并首批面向全国推出了30个政府和社会资本合作示范项目,覆盖城市轨道交通、污水处理、地下管网及环境综合治理等多个领域。

中建政研PPP专家委员会投融资组组长王树海授课

此后,江苏、福建、安徽、河北、四川等省根据国务院43号文和财政部76号文,结合各地实际情况陆续推出了地方性政策文件,从PPP项目的试点范围、立项、实施、监管以及政策支持等方面进行了明确。中国资深私募股权投资专家、中建政研PPP专家组投融资组组长王树海先生预测,未来将有数万亿级规模的项目将引进社会资本,而PPP也将成继土地财政、融资平台之后新一轮地方基础设施资金的重要来源。

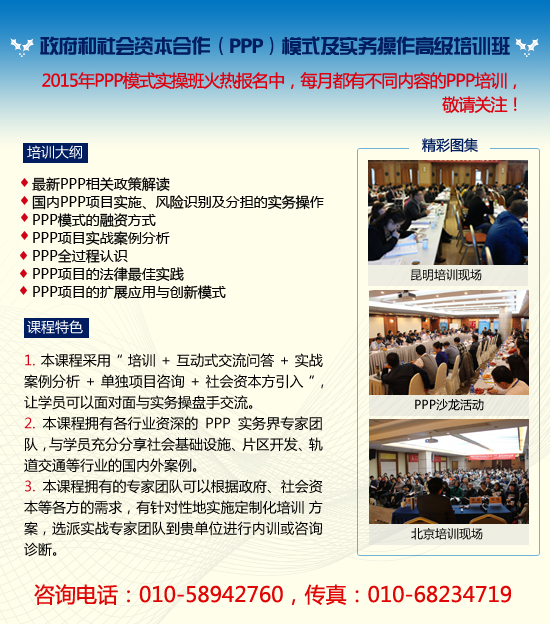

北京PPP实操班授课

2015年以来,随着PPP新一轮热潮来临,财政部和发改委的相关政策正陆续公布,1月19日,发改委公布了关于《基础设施和公用事业特许经营管理办法》征求意见稿,财政部也公布了《关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》,并发布了PPP项目合同指南。目前,作为推广PPP模式的重要制度设计,已现两部法律,分别是由发改委牵头起草的《基础设施和公用事业特许经营法》,以及由财政部主导的PPP立法《政府和企业合作法》。王树海先生指出,两部法律的出现应该是对PPP立法有不同看法,但随着PPP的深入推进,迫切需要做好政府、各部委的权力职责划分。

PPP模式将突破城镇化融资难题

随着新型城镇化建设的深入进行,不断增长的基础设施建设需求和地方政府捉襟见肘的财政收入之间的矛盾日益凸显,如何突破新型城镇化建设的融资难题是当前地方政府关注的重点。

过去依靠财政和土地融资的方式难以为继,新型城镇化建设融资难题突显。地方政府搭建融资平台筹集资金,其资金的主要来源是财政收入、土地出让收入和银行信用贷款。然而,随着全国经济增速转入常态,地方财政收入的增速也将发生变化;国家对房地产市场持续调控的作用下,土地出让收入也面临着较大的压力;地方政府性债务的不断增加,使得国家对融资平台的信贷政策全面收紧。目前,这种依赖财政、土地和政府举债的融资方式弊端已显现,难以持续支撑新一轮的城镇化建设。

PPP模式将社会资本引入城镇化建设,能够减少政府债务风险,提高公共产品供应效率。对比PPP和BOT,PPP中私人组织从项目最初期的论证开始参与,而BOT从项目招标才开始参与,这样更有利于降低项目风险,形成相互协调共同分担的运行机制。

在城镇化建设领域引入PPP,政府能快速提升融资能力和降低政府债务风险,企业能更有效率地提供公共产品和服务。根据英国经验,采取PPP能够有效节省17%的政府资金;智利政府通过引进PPP提高了基础设施现代化程度,并将充足的资金投入到社会发展计划。

PPP虽然已经开展试点应用,但推广执行还存在较大难度。一方面是我国缺乏PPP推广所要具备的政策环境,包括清晰健全的法律规章、强有力的政府监管、完善的市场机制和企业信用体系。另一方面是专业机构和人才不足,PPP处于起步阶段,对于政府和投资者尚属新事物,具有PPP实践经验的机构和人才更为缺乏。